令和7年3月大阪府教育委員会会議(2025年3月28日開催)にて、「府⽴⾼校改⾰グランドデザイン」が議論されました。

具体的には府立高校の現状、環境の変化、改革の方向性です。

大阪で子育てしている保護者にとって特に気掛かりなのは「入試改革」でしょう。

「学校特色枠」は学力検査枠と併願可能

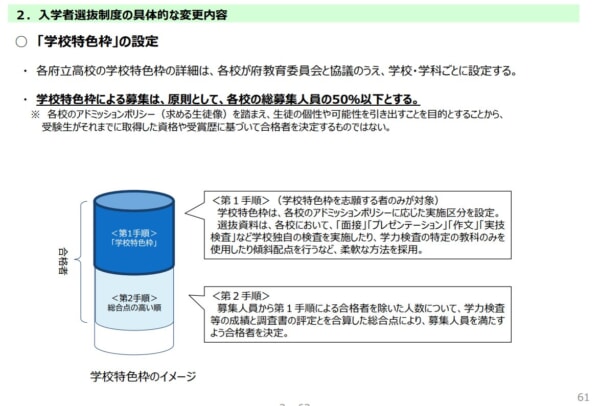

募集人員の90%~110%にあたる順位のボーダーゾーンを対象としていた「アドミッションポリシー枠」が「学校特⾊枠」に全面的に衣替えします。

学校特色枠は「合格者決定の第1⼿順」として用いられます。各校のアドミッションポリシーに照らし合わせて選抜を行った後、残った定員は学力検査等(学力検査枠)によって選抜を行います。

重要なのは「学校特色枠と学力検査枠は併願が可能」という部分です。学校特色枠と学力検査枠に出願すれば、同一高校にて2度の選抜機会が得られます。一方、学力検査枠のみに出願すると、選抜機会は1度のみです。極力2度の選抜機会を得たいと考えるのが自然です。

学校特色枠は面接・プレゼンテーション・作文・実技検査や、学力検査での傾斜配点等によって選抜を行います。国際関係に関する学科では英語のプレゼンテーションを行ったり、GLHSでは学力検査での一定以上の点数に加えて探求学習に関する計画書を求める学校もありそうです(京大特色入試が参考になるかも?)。

学力検査枠のみに出願するか、学校特色枠も併願するかは悩ましいです。各枠毎の募集人数、受験者の特色や学力水準等、様々な要素を吟味して決定する事になりそうです。

ただ、中学校での指導はあまり期待できません。受験者毎に十分な指導を行えるだけの能力や余力は乏しいです。学校外の教育資源に頼る家庭が多くなると考えられ、教育格差の拡大に繋がりかねません。

また、中には「女子枠」を設定する学校もあるかもしれません。府立高校の一部には男女比が偏っている学校(特に理系・理系志向が強い学校)もあります。

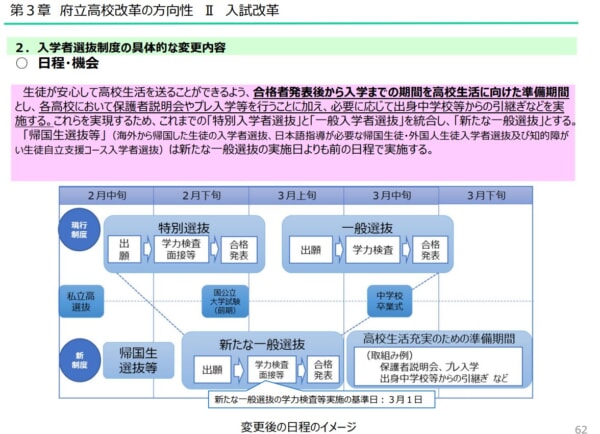

2月23日頃出願、3月1日試験、3月9日頃発表、3月14日卒業式

入試日程は前倒しされます。図表より2月23日頃(国公立前期試験前)に出願、3月1日頃に試験、3月9日頃に合格発表、3月14日頃に卒業式というスケジューリングです。

他都道府県と比べると、この前倒し案でもまだまだ遅いぐらいです。東京都は2月21日に試験、3月3日に合格発表でした。

子供や学校の先生から様子を聞く限り、2月10日前後に実施される私立高校入試後は、落ち着いた雰囲気で授業を行うのが難しいそうです。現行の特色選抜の日程に集約しても良いぐらいだと感じています。

入学準備を3月中旬から行うのも大変です。現在進行形にて経験している最中です。入学説明会、教科書・物品販売、制服等の採寸、4月以降のスケジュール確認、予習課題の進行等、目まぐるしく忙しいです。

この週末も必要な持ち物を買い求めに右往左往する予定です。若干前倒しされたとしても、まだまだ時間が足りません。

第1志望校へ出願後に第2志望校(定員割れ校のみ)に再出願

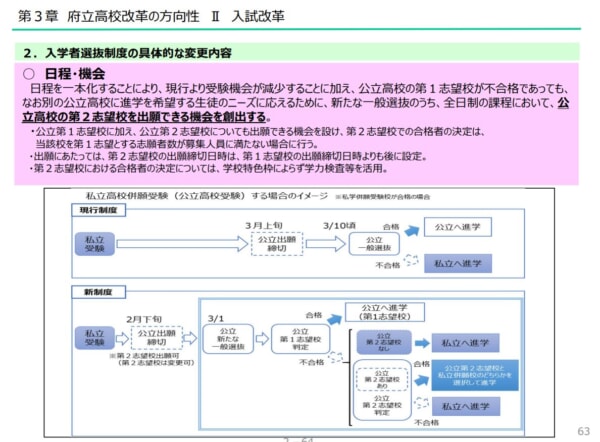

第2志望校出願制度も導入されます。

現在は志望校への出願→出願者確定→受験→合格or不合格という流れとなっています。今春の入試でも明らかだった通り、半数以上の府立高校が定員割れとなりました。

これを第1志望校への出願→出願者仮確定→第2志望校への出願→出願者最終確定→受験→第1志望校の合格or第2志望校の合格or不合格、と改めるものです。

出願できる第2志望校は、第1志望校での出願者が募集人員に満たない学校のみです。今春の入試では寝屋川高校や八尾高校へ出願できますが、四條畷高校や清水谷高校へは出願できません。

第2志望校での合格者の決定は学力検査等によって行われます。学校特色枠は用いられません。

課題もあります。大阪府の公立高校入試は各校が異なる難易度の問題(基礎的問題・標準的問題・発展的問題、英語・数学・国語のみ)を出題しています。第1志望校で発展的問題(C問題)と標準的問題(B問題)を受験して不合格だった生徒を、第2志望校にてどの様に比較調整するのでしょうか。

特に寝屋川高校は国語と数学がC問題、英語がB問題を出題しました。問題同士の比較調整問題をどの様に解決するのでしょうか。全校共通問題であり、学力差が極端な点数差とならない理科や社会を活用するのが合理的だと考えています。

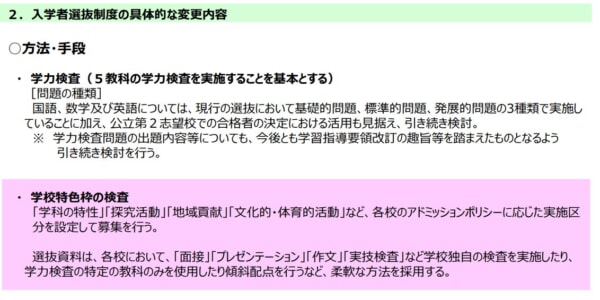

5教科、英数国難易度別は「検討」

今後も5教科の学力検査(英数国は3段階の難易度別)を実施する事を基本としていますが、「検討」という言葉が多用されています。

「検討」しているのは、3段階の難易度別出題と学習指導要領改訂の趣旨との関係です。

C問題の難易度は極めて高いです。大学入試を経験した大人でも苦戦します。様々な学生を抱える中学校で指導するのは困難です。受験者・合格者の大半は、C問題のノウハウを蓄積している学習塾(特に文理学科受験を見据えた大手)へ通塾しています。

中学校の先生は「学校でC問題の指導はできません。B問題が精一杯です。通塾して下さい。」と話していました。無責任の様にも見えますが、常態化しているオーバーワークやB問題受験者や私立専願が主流という学生構成からは仕方ありません。

塾では中学範囲に留まらない指導も行っています。高校分野を当然の様に扱っている数学のテキストを見て、驚きました。中学生がメネラウスの定理や組み合わせの公式(PやC)を学習しています。先生は「文理学科合格には、これぐらいの難易度と分量は必要。問題を早く解ける。」と話していました。

著しい高難易度の出題に対する数多くの批判は、大阪府教委にも寄せられているでしょう。数学が20点台でも合格する高校入試は、どこかおかしいです。

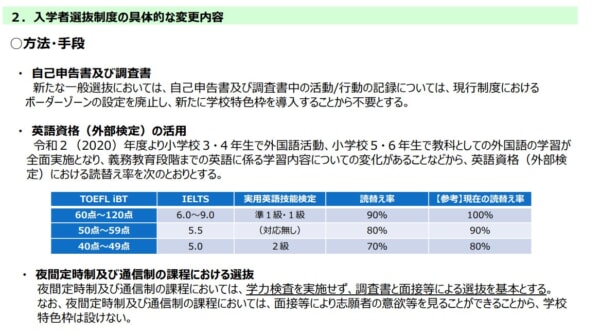

英検2級の読替率は8割→7割へ

英検の読替率引き下げは既報通りです。

【1/22更新】英検2級の読替率が8割→7割、入試日は3/1、学力検査問題の見直し? 令和10年度入試より 大阪府教育委員会原案

「義務教育段階までの英語に係る学習内容についての変化があることなど」を理由としていますが、恐らくは「など」に含まれる強い批判に耐えきれなかったのでしょう。

保護者からは「英検課金が苦しい、教育格差を助長する。」、高校の先生方からは「英検合格後に英語学習を抑制し、入学後に困る学生が少なくない。」との声が上がっています。

子供から聞いた英検課金沼話は生々しいです。

・「10回前後も受検してようやく英検2級に合格した」

・「申込回数が多すぎて、『今回は諦めて捨てる』という受検もあった」

・「塾の先生が未合格者にギリギリまでS-CBT受検を強く促した」

・「英検2級に合格したので、英語の入試勉強は放棄した。」

・「英検を何度も何度も受けさせたが2級に受からなかった。10万円以上が消えた。」

・「ようやく合格したが、他教科の学習が疎かになり、受験校を変更した。」

8割読替の恩恵は絶大です。今年も文理学科合格者の大半は英検2級以上の保持者だと側聞しています。そもそも学校も塾も「英検2級がなければ、文理学科の受験は再検討して欲しい」と明言しています。事実上の出願資格です。

中には英検非保持者で文理学科に合格している学生もいます。学校や塾からは翻意等を迫られたかもしれません。私立併願校への進学も覚悟の上での出願だったのでしょう。

8割読替から7割読替になり、英検の恩恵は小さくなります。それでもC問題の高難易度を踏まえると、「7割保障」は決して小さくありません。特に英語C問題は著しく難しい年度(2024年度など)であれば、英検の有無が合否に直結します。

今後も学校や塾等が文理学科等の受験予定者に対して「英検2級の合格」を求める方針に変化はないと見ています。

ただ、これまでより当日逆転が起こりやすくなるので、「英検2級に合格したから一安心」「受からなかったから受験を回避しよう」という動きは弱まるでしょう。特に私立高校授業料無償化によって私立進学のハードルが下がるので、これまでより更にチャレンジ受験が行いやすくなります。

当事者不在の改革

こうした改革に関し、当事者である保護者や子供の声や意見を聞いた形跡は見当たりません。大学入試とは異なり、大阪府公立高校入試は府内中学生の大半が受験します。

「当事者不在」で物事が進んでいくのには不安を感じます。何らかの形で大阪府教委が保護者の意見を聞いたり集めたりする機会があって然るべきです。

この制度変更は令和10年度入試、つまり2025年4月に中学1年生となる学生が受験する年度から適用される見通しです。