中学校では「学力の二極化」が深刻です。どの先生に訊ねても同様の返事が返ってきます。特に英語と数学が極めて深刻だと感じています。

原因の一つは「小学校での英語学習」です。現行学習指導要領では小学校で学ぶ英語が爆発的に増加しています。十分に理解できない児童が少なくありません。その状態で中学校へ進学しても分からないままで3年間を過ごしてしまいます。

原因の1つは児童に負荷をかけすぎていることだ。学習指導要領では小学校での新出単語を600〜700語と定めたが、多すぎるうえに、なんとか意味はわかっても正しく書くことは難しい。以前は中学2年生で習っていた不定詞を含んだ文が小学校に下ろされるなど内容も高度になり、消化しきれない。そのため英語が嫌いになる。さらに、塾で補えるか否かで成績が二極分化し、小学校段階で英語格差が生じている。(中略)

小学校段階で3割以上の子どもが英語嫌いになって中学校に入学する。英語力格差が著しく、授業のレベルを設定しにくい。従来は中学校の3年間で1200語程度だった新出単語が1600〜1800語に増やされ、それに小学校の600〜700語が加算された。合計すると2200〜2500語にもなり、中学生は以前の2倍の単語に四苦八苦している。難解な現在完了進行形や仮定法なども高校から下ろされ、英文も長く難しくなった。

現在使われている小中学校の教科書と保護者が大昔に学習した内容を比べると、最も大きく変わっているのは英語です。以前は中学校で学んでいた内容の一部を小学校で学び、高校で学んでいた内容の一部を中学校で学んでいます。そして覚えるべき単語量が著しく増えました。

小学校での英語学習はコミュニケーションが中心です。担任の先生や英語の先生(AET)と一緒に英語でやりとりしています。反対に文法や単語の学習は置き去りにされています。子供が簡単な単語や文法すら理解していなかったのに唖然とし、自宅で個別に教えた時期もありました。

中学校入学後は文法や単語の暗記も問われます。定期的に単語テストも行われます。小学校との学習内容とは全く違っており、小中学校の連携は上手く取れていません。

5年間に渡ってこうした英語学習を受けた中学生は、十分な学力が身についたのでしょうか。結果は悲惨です。

大阪府の中学生は「チャレンジテスト」を受験します。令和6年度は中学3年生の結果が公表されています。

令和6年度中学生チャレンジテストの結果についてお知らせします。

https://www.pref.osaka.lg.jp/o180080/shochugakko/challenge/r6challenge_kekka.html

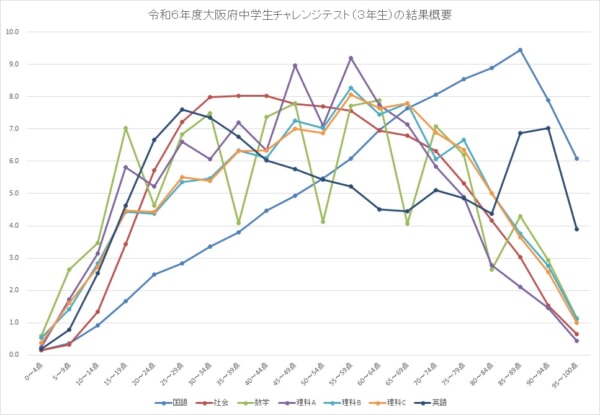

公表資料より教科別得点分布グラフを作成しました。

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/96948/r6_kekkagakyou06_3.xlsxより作成

英語は濃い青色のグラフです。国語以外の教科は中央付近に山があるグラフとなっています。

しかし英語は25点~29点に一つ目のピークがあり、グラフが徐々に右肩下がりになるものの、85点~89点・90点~94点に二つ目のピークが出現しています。深刻な二極化、ひょっとすると三極化(70点~74点がピーク)を示している、極めて歪なグラフです。

大阪府の中学校での英語学習には、他都道府県とは異なる特性があります。英検2級等の英語民間資格を保有していると、公立高校の入試にて優遇措置(最低保障点数)が受けられます。

英検2級等を目指す生徒の多くは、中学校入学前から英語教室等にて学んでいます。9月に中3チャレンジテストを受験する事には、英検2級や準2級を取得済もしくは取得できる水準に達している生徒が一定数います。こうした層が85点~89点・90点~94点のピークを形成していると考えられます。

こうした現状に対し、少なくとも学校等が有効な対策を打てている様子は保護者から見えません。習熟度別授業は全く行われていません(他中学校はどうなのでしょうか?)。

子供自身も「英語の授業(に限らず他の教科も)が誰に対するものかよく分からない。(高校入試で発展的問題を出題する高校を志願する)C問題受験組には簡単過ぎるし、英語が苦手な子は全く分かっていない。おまけに先生が誰も指名しないから、授業が眠くて堪らない。眠気防止に内職をしている。」と話していました。

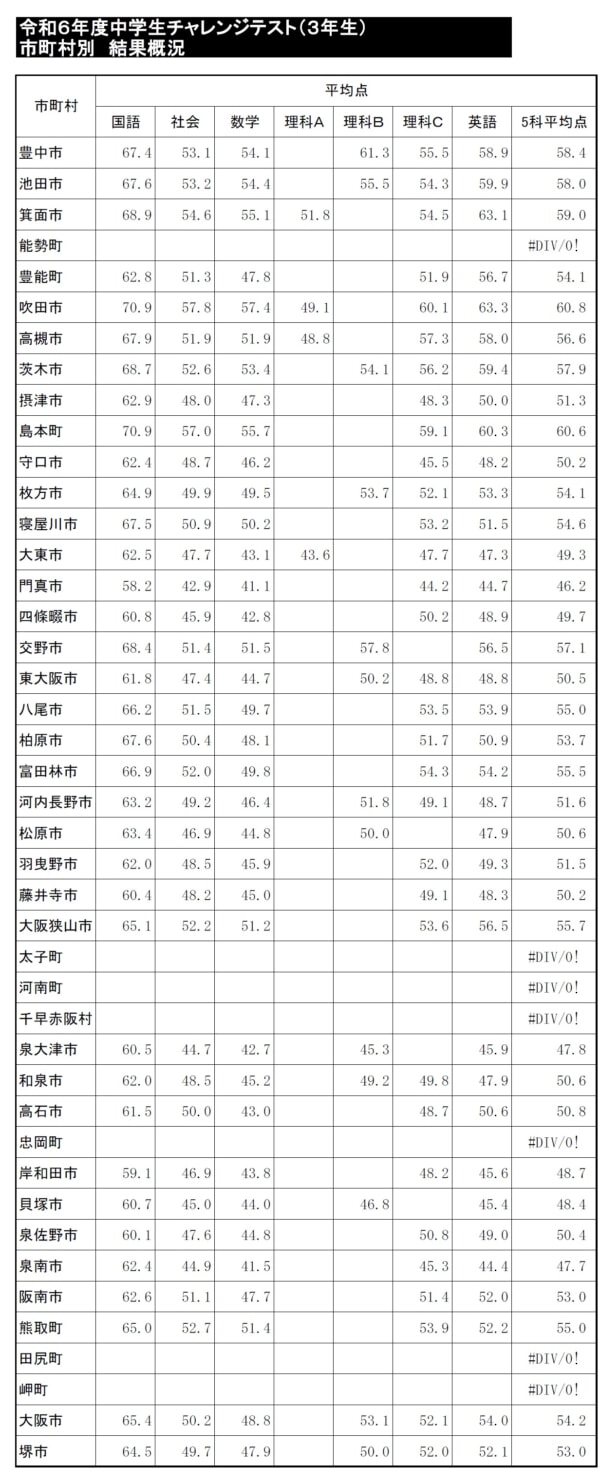

深刻な地域間格差

本筋からは若干外れますが、大阪は地域間格差も深刻です。

平均点が著しく高い市町村が北摂地域に集中する反面、低い市町村が河内地方や泉南地方で数多く見受けられます。

https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/96948/r6_sityousonbetsu06_3.xlsxより作成

地域や保護者の教育熱、世帯所得、学習環境等、様々な要因が指摘されています。