2025年1月20日に開催された令和7年1月大阪府教育委員会会議にて、日程や英語検定の読替率等を変更する大阪府立高等学校入学者選抜改善方針が議題に上りました。

【1/22更新】英検2級の読替率が8割→7割、入試日は3/1、学力検査問題の見直し? 令和10年度入試より 大阪府教育委員会原案

先日、議事録が公開されました。

AIで要約した内容は下記の通りです。

・アドミッションポリシー枠(仮称)の設定について、各学校の特色と受験生の興味関心をより合致させるため、合格者決定の第一手順として導入される.

・複数校志願制度の導入が検討され、受験機会の減少を避けるため、第一志望校に加え第二志望校への出願機会が設けられる.

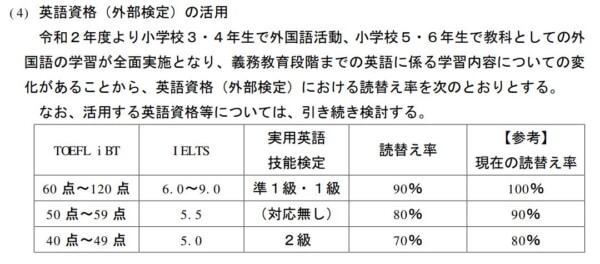

・英語資格(外部検定)の活用について、小学校での英語教育の変化を踏まえ、読替え率が検討される.

・竹内委員からは、アドミッションポリシーの明確化と大量の情報提供、外部試験の読替え率に関する意見が出された. 特に、IELTSの読替え率について、より合理的な理由付けを求める意見があった.

・森口委員からは、アドミッションポリシーにおいて、入学後の生徒の成長と学校としての生徒育成に関する明確なポリシーを示すこと、複数校受験の具体的な例についての説明が求められた.

・中井委員からは、AIによる提出書類の添削指導への対策、複数校受験における現行方式との違いについて質問が出された. 特に、第二志望校の定員が埋まった場合の対応について詳細な説明が求められた.

・尾崎委員からは、中学校教師の意識改革と受験体制の周知、中高連携の必要性が指摘された.

・井上委員からは、英語資格の読替え率を下げることへの丁寧な説明の必要性、アドミッションポリシー枠の拡大の意図、高校側の生徒を見極める力の育成と周知の必要性、経済的な格差による経験の差への対応策について意見が出された.

・点数の開示について、自己評価との食い違いが生じる可能性への対応と透明性の確保が求められた

第2志望は定員割れ校のみ

第1志望や第2志望を自由に選択できるのではないかとの期待感もありましたが、担当者は「第1志望で定員が埋まっていない学校において、第2志望の生徒を受け入れる」と回答しました。

(⾼校改⾰課⻑)

複数校受験についてですが、先ほどご説明させていただきました通り、基本的には第1志望で⼀定数が埋まっていない学校において、第 2 志望の⽣徒を受け⼊れる形で考えております。従来の⽅法では、⼀次選抜で仮に不合格になった場合、⽣徒は基本的には併願の私学に進学することになります。併願の私学が第 2 志望の⽣徒についは、今まで通りでよいと思うのですが、中には、可能であれば、定員が埋まっていない別の府⽴⾼校に⾏きたいという⽣徒もいるかと思います。その場合は、複数校受験によって別の府⽴⾼校を選べるということになり、選択肢としては広がるのではないかと思っています。

生徒の選択肢を広げるのではなく、「定員に達している学校は第2志望で申し込めない」「一度の試験で2校の選抜を行いたい」という府教委の意向が色濃く滲んでいます。

どのタイミングで第2志望校へ出願するのか等、詳細どころか概要すら詰め切れていません。青写真どころか生煮えの原案です。

出願タイミング以上に大きな障壁となるのは、学校毎の問題の違いでしょう。

第1志望がC問題出題校で第2志望がB問題出題校の場合、生徒が解くのはC問題です。でも、第1志望も第2志望もB問題出題校という生徒が解くのはB問題です。異なる問題を解いた生徒達を公平公正に選抜する方法が思い浮かびません。

しかも高校によっては「国語はC問題、英語数学はB問題」という学校もあります。定員割れする高校が7割前後に達する中、問題や併願の組み合わせは無数にあります。

英語読替率

「民間英語資格の読替率の引き下げ」についてはやや否定的な意見がありました。

もう⼀つは、外部試験の読替え率についてです。読替え率については資料1−6に記載がありますが、⼩学校から外国語活動が⼊り、全体的に⽔準が上がってきたので、読替え率を少し控えめにするというご説明だったと理解しております。しかし、IELTS の 9.0 はかなりの⾼い能⼒であり、6.0 でも⼗分に海外留学できる段階なので、これだけ読替え率を低くするのは、あまり合理的理由が⾒当たらないように私は思います。つまり、⼀番上のレベルについては、到達⽬標が上がったとしても、あまり読替え率を変える理由にはならないような気がします。

TOEFL iBT と、実⽤英語技能検定の⼀番上の基準に当てはまる⽣徒は相当英語⼒が⾼いのではないかと思います。読替え率を下げるという部分について、丁寧な説明が必要ではないかと思ったところです。

確かに一部に英語力が極めて高い中学生が存在しますが、公立高校入試における優遇とは別の話です。

そもそも英検2級ですら中学校の教育だけでは到底受かりません。小学生の頃から英会話教室等へ通い、何度も英検を受けてようやく合格するのが主流です。相当早い時期から英会話教室等に通わせ、かつ1万円弱(英検2級S-CBT)という高額の受検料が必要な試験を何度も受けさせられるだけの世帯所得が必要です。

中には中学3年生の冬まで毎月の様にS-CBTを受ける家庭もあります。各家庭の選択とは言え、決して真っ当な姿ではありません。

根本的な問題は、英検2級等は中学生が履修すべき分野を大幅に超えている点にあります。英検を実施している公益財団法人日本英語検定協会は「2級は、準2級までしっかりつけてきた力を実生活の様々な分野で応用できる力を身につけている級で、レベルは高校卒業程度とされています。」と示しています。

高校卒業程度のレベルにある英語力を高校入試で優遇するのは筋が通りません。更に難易度が高い英検準1級やIELTS9.0は尚更です。

優遇制度は高校入試も歪めています。英検2級等を取得することにより、たとえ当日点が0点であっても一定点(2級で得点率80%)が保障されます。

高校入試という観点からは資格を取得した後は英語を勉強せず、他教科の学習に専念するのが合理的となってしまいます。「英語を捨てる」という表現もあるぐらいです。とある大手学習塾では「英検2級を取得した生徒は、英語の受講はパスできます。」という方針を示しています。

英語C問題の難易度が極めて高い(一節には全国一という話も)大阪府公立高校入試では、「英検2級を取得して最低保障を得た上で、他教科の学習に専念する。」のが合格への近道となってしまっています。

大変なのは入学後です。英語を勉強しなければ、読解力や暗記した単語が抜け落ちていきます。GLHS等の進度が早い学校では、瞬く間に置いていかれてしまいます。

中学生に英語学習や英検等の取得を奨励する事自体は良いのですが、それによる弊害が非常に大きいと感じています。読替率を引き下げる事によって英語民間資格の重要性・必要性を減じ、入試直前まで英語学習を促すのは賛成です。

ただ、英語民間資格の取り扱いはここ数回の教育委員会で全く議論されていませんでした。本会議で読替率の引き下げが唐突に浮上したのには強い違和感を覚えました。原案が決定された過程が気掛かりです。