2025年度が始まりました。今週から来週に掛けて、日本各地の小中学校で入学式や始業式が行われます。

1週目は進級・進学に伴う各種説明や健康診断等が行われますが、2週目以降は授業が本格化していきます(小学1年生を除く)。

親世代が小中学校だった当時と比べ、学校で学習する内容は明らかに増大。カラーページが増えたとは言え、教科書の厚みが全く違います。しかも小学校から英語を学習し始めます。早い段階から家庭での学習が求められています。

また、昔と違い、最近は子供がでも気軽に参加できる「娯楽」が飛躍的に増えています。特にスマホは子供達の生活やコミュニケーションを不可逆的な変化を及ぼしました。

スマホ等の娯楽を遠ざけつつ、家庭での学習を円滑に進めるにはどうしたら良いのでしょうか。

こうした悩みに対する格好の教材がありました。大阪市港区役所が作成した「港区版 家庭学習の手引き」です。

初版は平成27年度に公開され、以後定期的に更新されています。最新版は令和7年3月に公開されました。

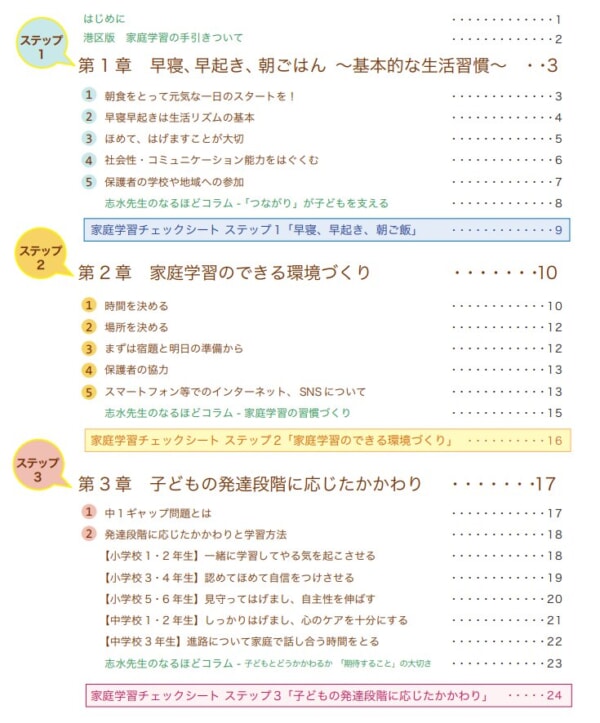

目次をご紹介します。

基本的な生活習慣、家庭学習できる環境作り、年齢に応じた関わりと学習方法等、小中学生の保護者が求めている内容が丁寧に記載されています。

内容は様々な活動・環境と全国学力・学習状況調査(全国学力テスト)・体力テストの結果との関係が中心です。「○○をした子どものほうが、得点(平均正答率)が高い傾向が見られます。」といった項目が続きます。

最初に紹介されているのは「朝食の重要性」です。朝食を毎日食べている児童・生徒と全く食べていない児童・背とを比べると、全国学力テストの平均点に10~20点の開きがありました。

全国各地の小中学生の保護者や学校の先生を多いに悩ませているのは「スマホ問題」です。我が家がお世話になっていた中学校でも過去に大きなトラブルがあったそうです。先生方が対応に追われ、学校以外の諸機関の手も借りたと聞きました。

保護者集会ではトラブルの急増や深刻化、学校としての対応の限界、家庭での管理やペアレンタルコントロールの重要を指摘していました。「家庭学習の手引き」にも全く同趣旨の記載があります。

スマートフォン等でのインターネットやSNS等は、たいへん便利で役立ちますが、同時に危険性も持ち合わせています。大阪府「OSAKAスマホアンケート2023」によると、「インターネット上、またはインターネットがきっかけでケンカやトラブルにあったことがある」と回答した児童生徒は小学生では21.8%、中学生では29.1%となっており、トラブルにあう子どもたちが急増しています。保護者と子どもの認識の違いが、被害の深刻化につながるので、十分に注意してください。できるだけ家族の目の届く場所で使用させ、フィルタリング(有害サイトアクセス制限)サービスや、ペアレンタルコントロール(機能制限)サービスを利用しましょう。

https://www.city.osaka.lg.jp/minato/cmsfiles/contents/0000595/595850/06_P13-14.pdf

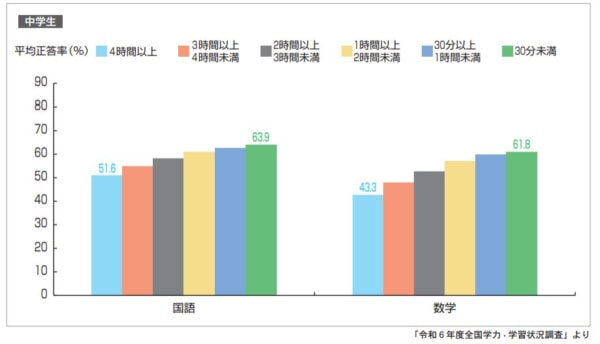

スマホの使用時間と成績は強い相関関係があります。学校から帰宅した中学生が2時間も3時間もスマホを触っていたら、勉強する時間はありません。

各学年毎の主な学習内容や家庭学習の目安時間やヒントも記載されています。

学習内容が急激に難しくなる中学校では、授業等についていけない生徒が続出しています。小学校までに家庭で学習する習慣が身につけず、学習内容の理解も不十分なままだったのでしょう。

港区はこの冊子を新小学1年生の保護者に配布しています。大阪市全区の保護者にも配布して欲しいぐらいです。港区に留めておくのが勿体ないです。ぜひご覧下さい。

- 投稿タグ

- 学校